積極行動,實現環境保護願景:Epson製造全面採用 100% 再生能源

愛普生(Epson)致力於2050年達到負碳排*1,為實現此目標,降低製造過程所產生的溫室氣體(greenhouse gas,GHG)排放至關重要。Epson已實現全球據點100%使用再生能源*2,產品也皆從使用再生能源的工廠製造。現在,除了自身持續努力之外,也期望攜手我們的合作夥伴,共同降低環境衝擊。

「我們希望提供兼具高品質與低環境衝擊價值的產品與服務,以回應社會對永續發展的期待。」這是Epson始終堅守的承諾。

迎向挑戰,轉型使用再生能源

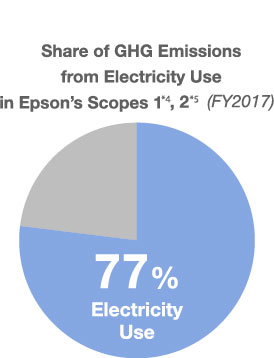

Epson用電所產生範疇一*4與範疇二*5的溫室氣體排放量占比(FY2017)

在2017財年,Epson(全集團)自有製造部門產生的溫室氣體排放量中,77%來自用電*3,其中日本境內用電約佔60%,因此,在日本境內轉型使用再生電力成爲首要任務。然而,當時日本境內再生電力資源比現在更加不足,對於需要大量電力維持工廠運作的製造業者而言,轉向再生能源極具挑戰。

在此背景下,Epson萌生善用創始地-日本長野縣的自然環境資源。「利用長野縣內眾多河川所蘊含的豐沛水力資源進行水力發電,或許能為長野縣內的營運據點提供電力。」為實現此構想,Epson在電力公司尚未推出銷售再生能源的電力方案時(該系統所能提取的能源屬性憑證-具備與再生電力相關的環境價值),即著手推動再生能源計畫。

首先,Epson針對製造據點較多的長野縣與東北地區,與電力公司進行協商。並表明將穩定採購大量再生電力,以支持電力公司建置所需基礎設施。經過多年努力,最終建立出購買再生電力相關機制。2021年11月,日本境內所有Epson據點皆完成轉型,全面使用再生電力*2。

因地制宜的再生能源解決方案

Epson推動日本境內再生電力轉型的同時,亦致力於達成日本境外據點使用再生電力的目標。儘管部分地區的再生電力非常有限且價格高昂,或是當地生產的再生電力難以獲取,Epson在推廣再生電力時,仍盡可能優先使用當地所生產的再生電力,因為能源的在地生產與消費是實現去碳化與促進區域經濟成長的關鍵策略,其不僅能減少運輸成本、創造工作機會,還能提升環保意識,具多項優勢。

Epson因應各據點地理條件,採取適合各地區特性的再生電力轉型方案,例如在菲律賓即利用地熱與水力發電,而在印尼則採用生質能發電。

全球據點100%全面使用再生能源

2021年3月,Epson宣布將在2050年實現負碳排目標,同時承諾「全球所有集團據點全面轉型,100%使用再生能源。」愛普生集團逐步推動轉型,自宣告後僅過了2年10個月,即於2023年12月,便達成全球據點使用再生能源供電的目標*2。以全年總用電量約8.76億度*6而言,全面使用再生電力所減少的溫室氣體排放量,每年約達40萬公噸。由此,愛普生產品皆自全面使用再生電力的工廠出貨,並逐步朝2050年負碳排目標邁進。

攜手合作夥伴,共創永續社會

找具共同願景、致力於實現永續社會的「合作夥伴」,因為減少溫室氣體排放是整個價值鏈皆須面臨的議題。相較於企業直接排放的溫室氣體(範疇一*4),或與用電相關的間接排放(範疇二*5),企業負有間接責任、價值鏈各環節所產生的溫室氣體排放(範疇三*7)更大。因此,要達成負碳排目標,與供應商合作是不可或缺的一環,僅憑我們自身的努力,難以實現願景。Epson希望能夠運用自身經驗,協助供應商推動減碳行動。我們相信,透過匯聚更多具有相同願景的夥伴,與其攜手合作,定能開創「實現永續社會」的契機,未來也將持續朝此目標努力。

*1資料來源連結:Vision | Sustainability | Epson

*2 不包含部分無法確定用電量的銷售據點及租賃物業。

*3 範疇一*4與範疇二*5之溫室氣體排放。

*4 企業運營使用燃料直接產生的溫室氣體排放。

*5 來自如使用電力等能源產生的間接溫室氣體排放。

*6 計算期間為2022年度,包含汽電共生系統(cogeneration system)及廠區自行發電所產生的電力。

*7 整個企業個價值鏈產生的間接溫室氣體排放。